CHIHIRO TANAKA

CHIHIRO TANAKA - Lightning Product Design

Categories

Archives

- January 2022

- November 2021

- October 2021

- February 2018

- November 2017

- March 2017

- February 2017

- January 2017

- October 2016

- September 2016

- July 2016

- June 2016

- May 2016

- April 2016

- March 2016

- February 2016

- January 2016

- December 2015

- October 2015

- September 2015

- August 2015

- April 2015

- March 2015

- February 2015

- January 2015

- December 2012

- November 2012

- September 2011

- November 2010

- October 2010

- December 2009

- November 2009

- October 2009

- July 2009

- May 2009

- April 2009

- February 2009

- January 2009

- January 2008

- October 2007

- January 2007

- April 2006

- January 2006

- November 2005

- October 2005

- September 2005

- January 2005

Keyword

Exhibition

Solo Exhibition - Light Couture

January 10, 2009

"光のクチュリエ"が探り続けるもの

「目にしたものから得る感動とはストレートなもの。それは理屈を超えたところにある」。

田中千尋のその考えは、彼の活動の根底に常に流れている。

「自分自身の表現として昇華できたものによって、人々の心に伝わるものを目ざしていきたい」。

ファッションデザインの世界から、「未知の世界に飛び込んでみたい」と、2005年、24歳で独立。

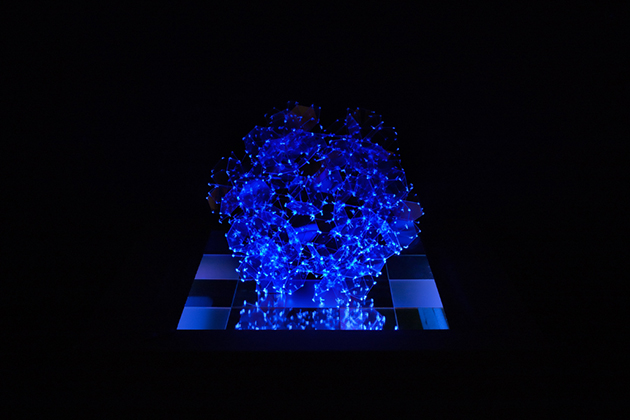

作品を「Designersblock London 2005」で発表するとすぐ、その才能が注目された。同じロンドンでは、20世紀の偉大なアーティスト、マン・レイの写真作品と並ぶかたちでのグループ展、「Light & Image」にも招待されている。ポリエチレンファイバーに加工を施したファブリックで光を包み込んだ、独得の量感をたたえながらも空間を浮遊する光。「Spore (スポア)」、胞子と名づけられた作品が、「光の立体造形」として注目されたのだ。

2008年には、波線を描く素材を織り込むように重ねあわせ、光と影の奥行きを感じさせる「Onduler(オンデュレ)」も制作。煌めくオーロラなど、自然界の曲線を思いおこさせる光のシェードだ。花びらのかたちをしたパーツを手で留めあわせた「Sakulight (サクライト)」は、花の生命力と光の輝きとの融合。光が花びらのエッジを描き出し、神秘的だ。

「時代の表現者であり続けたい」。そう考える"光のクチュリエ"、田中千尋の始動である。

人々が触れる光をうみだすこと。これは実に奥の深い創造行為だ。「光とは知覚というメディアムのなかで機能するマテリアルのこと」と述べていたのはアーティストのジェームズ・タレルだったが、知覚に密接な「光」は、人の感情、身体に、さまざまな影響を及ぼす。人々の記憶を呼び覚ますきっかけにもなり、精神的なものの象徴として取り上げられる。光はまた、音楽にも似て、時の流れと切り離すこともできない。生長、生命力にも関わっている。

多面的な魅力を有する「光」をいかに扱うのか。「光をもたらすもの」をつくることは、ものの形状をふまえながら、発せられる光の表情そのものをも生み出す行為となる。

なにより光の表情は、組み合わせられる素材との関係で大きく変わる。そのことに対する田中の意欲がうかがえる新作が、「Light Couture (ライトクチュール)」。ガラスとアクリル素材を造形の骨格に用いるほか、極細の糸による透明感のある生地を、角度や縫製手法を異にする4種の表現にし、それを層にして用いている。ここでの光は素材と一体化し、融合した存在だ。ファブリックの表現と特性に向き合ってきた田中の体験と、彼の五感が凝縮された作品でもある。

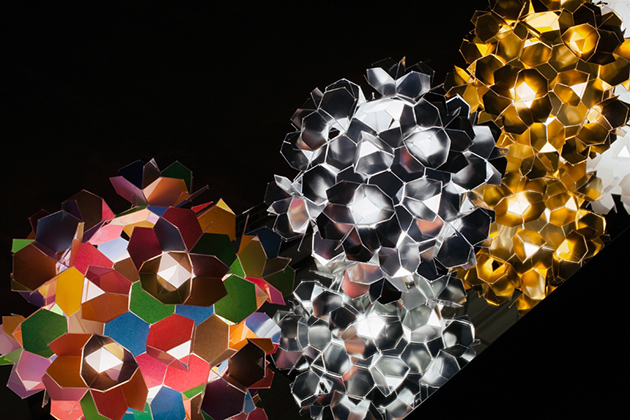

また、時間をかけて結晶を成長させることでつくられる砂糖菓子の名がつけられた、「Konpeito (コンペイトウ)」。多数の角をもつ金平糖の形状さながらに、六角形のパネルおよそ700枚を組み合わせた造形は、光の塊が生長していくかのような不思議な印象をもたらす。いずれも、衣服の立体裁断と同様に、全体のフォルムやヴォリュームをふまえながら細部を探っていく、丹念な作業の末に生まれた造形だ。

「Light Couture」で生地を縫いあわせているように、「Konpeito」の多数のパネルを留めているのが糸であることにも注目したい。田中のクリエイションは、いつも1本の糸とともにある。

服づくりでは人体解剖学の習得が重要だ。「そしてそれは、光の表現においても同様である」と、田中は考えている。発せられる光の「通り道」を見極め、透過する素材を吟味しながら、光を巡る造形の構造を冷静に探究することが必要とされるからだ。漂い、ある形状に留まらない光ではあるのだが、他の工業素材と同様に、テクスチャーの探究が重ねられている。それこそが田中の活動の醍醐味だ。田中千尋が力強く口にする言葉のなかに、次のものがあった。

「マテリアルに触れたときの、その感触を信じている」。

「ファッションデザインの世界での経験を生かしつつ、コンセプト、デザイン、マテリアル選択、エンジニアリングといった異なる要素を掛け合わせながら、新しい時代の流れに向かいたい」と述べる若き表現者。光の造形に取り組むことで、彼は、2次元/3次元、かたちあるもの/かたちなきもの、漂うもの/留まるもの......といった対照的な要素も融合させていく。

想像力を編み、裁断し、あるいは縫いあわせるかのように思いをまとめていく田中千尋の試みの過程において、表現の「タテ糸」と「ヨコ糸」には、今後、いかなる要素が選択されていくのか。

1本の糸によって結びつけられていく要素は、何なのか。

既存の思考、あるいは決まりきった制作手法を、可変性に富む光というマテリアルで覆していくようにしながら、さらなる何かを探っていく......。光のクチュリエとしての模索は、決して止まらないはずだ。

川上典李子 Noriko Kawakami / journalist, editor

CHIHIRO TANAKA pruduced by TA-TILE Co,ltd.

Copyright(c) CHIHIRO TANAKA, All Rights Reserved.